トップページ ≫ サービス一覧 ≫ NETWORK INFORMATION CHUKIDAN ≫ 業種特化社労士の視点から

NETWORK INFORMATION CHUKIDAN

業種特化社労士の視点から(第52回 『建設業編』)

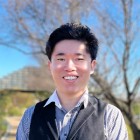

<浜田 佳孝 氏>

●建設業界に携わるようになった経緯

私は前職で市役所の職員として、区画整理事業に携わり、その中で公共工事(土木)の監督員を務めていました。主に道路の築造工事や下水道工事を担当していました。監督員とは、簡単に言うと注文者側の立場で、受注者がしっかりと工事を施工しているか適宜チェックなどをする役割を担う人のことです。私が勤めていた市役所では、監督員の業務だけではなく、工事の設計や積算の業務も同じ担当者が行うことになっていました。そのため、家屋の移転などにより更地になった土地に0から道路を造るといった、とても貴重な経験をすることができました。その過程で、日常的に建設業者の方々と接しながら、監督員として工程管理や品質管理などを行う中で、現場で現場監督や作業員の方が何をしているのか、また、現場の仕事以外でも何をしているのかといったことをもともと理解していたこともあり、開業する際は建設業界以外の業界に携わるイメージが自分にはありませんでした。市役所での経緯があり、最初から「建設業専門」の事務所として開業しました。

また、市役所時代には、上記のような技術的な仕事以外にも、土地関係の比較的難しいとされる許認可事務も扱っていたことから、許認可業務の進め方も心得ていました。そこで、当事務所は行政書士事務所を併設し、建設業許可といった許認可業務も取り扱うことにより、社労士・行政書士という2人分の士業を私1人で済ませることができるのも、お客様にとっては相談の手間などが省けてメリットになると感じています。

そして、道路1本を造るために、建設業に携わる人たちは何をしているのか、それがどれくらい大変なことなのかをほとんどの方は知らないと思います。私は、その苦労を一緒に味わっているからこそ、現場で働く人たちへのリスペクトが大きく、建設業界に貢献したい!という想いは人一倍強いと思っています。

●業界の動向などについて

これは、みなさんご存知のことかと思いますが、建設業界は2024年4月から時間外労働などに上限規制がかかっています(いわゆる「働き方改革」のお話です)。そのため、これまで、当たり前のように行われていた月曜日から土曜日の週6日勤務といった長時間労働が通用しない時代に突入しました。さらには昨年、処遇改善、資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止、働き方改革と生産性の向上を大きな柱として、「持続可能な建設業」の実現に向けた、建設業法の改正が行われました。具体的には、工事の受注者側にも工期ダンピング対策を強化することで、休日出勤や残業を前提とした工事を受注できないようにさせたり、労働者に対する賃金などの処遇確保の努力義務が課せられたりと、今、建設業界は、「働くこと」に関して大きな転換期を迎えていると考えています。

●建設業界の特殊な点

建設業界の特殊な点は、やはり現場ごとに働く場所が異なることでしょう。工事現場ごとに、移動時間や移動手段が異なるというのは、決して当たり前のことではないと思っています。そして、もし移動時間が労働時間として認められる場合、それを踏まえた時間外労働の上限の管理を行わなければならないことから、このこと自体が非常に特殊と言えるのではないでしょうか。

また、土木のように天候に左右されやすい業種があることも特殊な点であると考えています。例えば、道路工事においては、雨が降ることで作業自体が困難になる場合があり、休工することがよくあります。天候は、人の力ではどうすることもできません。そして、その天候に左右された結果、当初契約した工期に間に合わせるために、現場をどう動かすかといった工程管理が求められると同時に、時間外労働の上限を気にしなければなりません。このように、企業としては時代の要請もあり、かなり制限がかかる中で工事を進めなければならないことから、この点においても特殊と言えるでしょう。

●私自身が行っていること

私の事務所では、社労士としては通常の業務はもちろんのこと、それ以外にも、例えば、労働安全衛生法に関係する業務も取り扱っています。具体的には、労働災害を減らすために何ができるか、また万が一労働災害が発生してしまった際の企業対応を事前に一緒に考えるお手伝いなどもしております。他にも、建設業法に関するコンサルティング業務も行っています。具体的には、建設業法に基づいて適切な体制を整えているかのチェック、改善などをする業務です。請負契約書の適法性を確認することもあります。これらは、行政書士事務所を併設していることも大きいですが、それでも、同様の業務を手掛けている社労士・行政書士事務所はかなり少なく、個人事務所となれば、全国的にもほぼないのではないかと思っています。

これは、私が「建設業専門」として事務所経営している強みであり、実際に従業員数が100人を超える企業様からも関連業務のご依頼をいただいております。また、地方ゼネコンである企業様などからのご依頼で、安全大会での講演をさせていただく機会もあります。

そして、私の事務所の理念は、「本当に建設業界に寄り添える事務所」です。そのため、お客様が必要とされているサービスはできる限り提供したいと考えており、時には販促活動の支援なども行っています。業界の幅が狭い分、建設業に特化した知識の量が多く、業務の幅はかなり広いかと思っています。

●今後、建設業界に貢献できることは

建設業界は、偽装1人親方問題を始めとして、労働者の働き方そのものが妥当なのか判断に悩むことも多い業界です。また、重層下請構造と言われるように、複数の建設業者が同じ現場に一緒にいて作業を行うことが多く、元請依存になる下請業者も非常に多いです。そのため、自社だけでは働き方改革などを含めてどうにもならない問題を抱えている企業も多く、解決が難しい課題がたくさん存在しています。ですので、私は、拙著の働き方改革の書籍でも触れていますが、「自身の企業を良くするために今、自分たちには何ができるのか」を自ら主体的に考えることが非常に大事だと思っています。一つ一つの企業が自立して、自らの企業のあり方を考えることはとても大切だと感じています。そして、そのサポートをすることこそが、建設業界に貢献できることにつながるのではないかと考えています。

●ビジネスの可能性について(現状と未来を踏まえて)

建設業界全体における社労士の関与率は、そこまで高くはないと感じます。そのため、法律に抵触するような働き方や請負の方法などがとられていることも少なくありません。それは、統計上も他業種と比べて労働時間が多いことからも想像ができます。このような状況を踏まえながら、ニーズ喚起ができれば、また短期的な視点で見るのであれば、まだまだ建設業界には社労士としてのビジネスの可能性は感じます。

しかし、やはりAIによる士業への影響は避けられないとも感じています。この1年でも、AIの進歩は凄まじかったと感じます。それでも、かなり抽象的な表現にはなってしまいますが、長期的な視点で見れば、「この先生に相談したい」というニーズはこれからもまだまだ存在するのではないでしょうか。AIによる回答の場合、それが正解なのか否かの最終判断は自分自身になってしまいますが、その最終確認を信頼できる人にお願いすることができるというのは、相談者にとっては大きな拠り所になると考えています。あとは、「この人の話を聞いてみたい」と思ってもらえることもビジネスの可能性を広げると考えています。ですので、長期的に見て今後のビジネスの可能性があるか否かは「人としての総合力」を上げていくことが意外と大切なのではないかと考えています。

その他にも、少し先の未来を見据えて、企業として行動できることも大切だと思っていますので、国の動向などを踏まえて、これから待っている未来に向けて、各々の企業で今、何をすべきかを提案してあげられる能力があることなども士業として大切だと考えています。先が読みづらい世の中だからこそ、こうなるだろう、といった予測が立てられる士業は強いのではないか、と思います。そのようなことも踏まえて、私はYouTubeチャンネルなどで、積極的に情報発信を行うようにしています。私が直接関与できる企業数はどうしても限られてしまいますので、YouTubeチャンネルなどは多くの企業へ向けて情報を発信できるのが非常に魅力的だと考えています。また、SNSは集客できないという人もいるかもしれませんが、YouTubeなどのメディアを効果的に使うことができれば、十分に集客をすることもできます。このような所にもビジネスの可能性があると考えています。